Depuis plus de 30 ans, Marie-Aude Murail ravit les jeunes lecteurs français grâce à sa plume espiègle et engagée. Elle figure parmi les romancières les plus appréciées. Quelque chose de magique opère avec elle : tout jeune lecteur qui l’a un jour découverte pour la toute première fois n’a pu résister à l’appel du roman suivant (et heureusement pour lui, il y en a eu beaucoup !). Un rendez-vous incontournable, addictif ! On tombe toujours en affection avec les personnages de Marie-Aude Murail ! Sa façon de nous donner à voir le monde, en partant du plus proche de l’enfant, comme sa famille (celle du sang mais celle qu’on se choisit aussi), ses amis, ses voisins, témoigne d’une volonté farouche de faire exister, vibrer nos liens invisibles.

Interview par Emmanuelle Kabala. Cet article est publié originellement dans Bookbird A Journal of International Children’s Literature, Vol. 60 n°3, 2022. Traduit et reproduit avec la permission de Bookbird, Inc.

Enfin ! Tout lecteur qui vous a découverte puis ardemment suivie, qu’il soit enfant, enfant devenu grand ou déjà grand (car votre plume possède ce talent particulier de réjouir chacun d’eux) n’a pu qu’applaudir à l’annonce de cette récompense ! Le prestigieux prix Hans Christian Andersen vous a été attribué le 21 mars 2022, plus d’un demi-siècle après le dernier récipiendaire français. Pour le jury, vous avez été choisie car vous êtes une autrice "engagée pour la cause des enfants et de la lecture, observatrice sérieuse du monde, et avec humour et optimisme bienveillant, ouvrant de nombreuses fenêtres sur les grands enjeux de la société contemporaine". Quelles ont été vos premières réactions/impressions ?

Enfin ! Tout lecteur qui vous a découverte puis ardemment suivie, qu’il soit enfant, enfant devenu grand ou déjà grand (car votre plume possède ce talent particulier de réjouir chacun d’eux) n’a pu qu’applaudir à l’annonce de cette récompense ! Le prestigieux prix Hans Christian Andersen vous a été attribué le 21 mars 2022, plus d’un demi-siècle après le dernier récipiendaire français. Pour le jury, vous avez été choisie car vous êtes une autrice "engagée pour la cause des enfants et de la lecture, observatrice sérieuse du monde, et avec humour et optimisme bienveillant, ouvrant de nombreuses fenêtres sur les grands enjeux de la société contemporaine". Quelles ont été vos premières réactions/impressions ?

Le 21 mars après-midi, je marchais sur un petit chemin de campagne avec Pierre, mon mari, quand Véronique Haitse, mon éditrice à l’école des loisirs qui était présente à Bologne, m’a téléphoné. J’attendais la nouvelle sans trop l’attendre, par peur d’être déçue. Je savais que j’avais été nominée les années précédentes, que j’étais dans la « short list » cette année, mais je suis superstitieuse et j’ai toujours peur de décevoir les attentes de mon entourage. Donc, je n’en parlais pas. Apprendre que j’avais été choisie m’a brusquement allégée. Je me suis assise sur un talus et j’ai pensé à René Guillot, le seul écrivain français à avoir reçu le prix en 1956. J’avais 2 ans… Cet écrivain pour la jeunesse est né à Courcoury, un petit village de Charente où vivait la grand-mère de mon mari et où mes trois enfants ont passé leurs étés. C’est sans doute le seul endroit de France où une rue porte le nom de René Guillot !

Vos livres sont déjà largement traduits, depuis longtemps. Vous avez reçu de nombreux prix. Qu’est-ce que ce prix international vous apporte de plus ?

J’espère que cette reconnaissance internationale suscitera de nouvelles traductions de mes livres, dans de nouveaux pays que je découvrirai à cette occasion. Je voulais être exploratrice quand j’étais enfant.

Ecrire pour la jeunesse est souvent perçu comme une marginalité dans l’institution littéraire. Ce magnifique prix est-il un “pied-de-nez” fait à l’institution ? Si on regarde en arrière, cela peut également être un envers de ces mots entendus lors de vos années universitaires, qualifiant votre écriture de “prose qui fait désordre” !

La thèse de Lettres modernes que j’ai soutenue en Sorbonne en 1979 s’intitulait « Pauvre Robinson ! Pourquoi et comment on adapte les romans classiques au public enfantin ». Le jury qui m’a reçue m’a dit que j’avais écrit un roman et non une thèse. En Sorbonne, où la littérature pour la jeunesse était alors un objet non identifié, j’étonnais et je détonnais. Mais le conseil du jury était le bon : j’ai renoncé à une carrière universitaire et j’ai écrit des romans !

Lorsqu’on revient sur votre parcours, votre destinée de romancière pour la jeunesse semble couler de source, solidement amarrée à une lignée d’artistes ainsi qu’à une fratrie inspirante jamais à cours d’imagination. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos débuts, la rencontre entre ce désir d’écrire et ce public jeunesse si particulier à qui vous êtes restée fidèle ? Qui a trouvé l’autre en premier ?

Lorsqu’on revient sur votre parcours, votre destinée de romancière pour la jeunesse semble couler de source, solidement amarrée à une lignée d’artistes ainsi qu’à une fratrie inspirante jamais à cours d’imagination. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos débuts, la rencontre entre ce désir d’écrire et ce public jeunesse si particulier à qui vous êtes restée fidèle ? Qui a trouvé l’autre en premier ?

Je suis née dans une famille d’artistes, avec un père poète, une mère journaliste, un frère ainé devenu un compositeur de musique internationalement reconnu, Tristan Murail, un frère écrivain, Lorris, une sœur écrivain, Elvire-Moka. C’est d’ailleurs pour elle qu’à peine sortie de l’enfance, puisque j’avais 12 ans, j’ai fait le choix de la littérature pour la jeunesse. Pour plaire à ma cadette qui avait 8 ans, j’écrivais des contes animaliers ou des petits récits policiers inspirés du Club des Cinq. Par un tropisme que je ne m’explique pas, je me suis toujours tournée vers plus jeune que moi. Et je reste fidèle à ce public dont j’ai compris l’étonnante caractéristique à force de le rencontrer dans les écoles et les bibliothèques : c’est qu’il se renouvelle sans cesse, par vagues successives, et qu’il aura donc éternellement 8 ou 12 ans.

Vous avez commencé par écrire dans des journaux pour la jeunesse (J’aime lire, Astrapi, Okapi, Je bouquine…). Qu’est-ce que cette expérience vous a appris ?

Je me suis retrouvée toute jeune face à des gens d’expérience qui avaient des convictions, ce qui m’a permis de constater que j’en avais aussi. Il m’a fallu discuter avec les rédactions de ces journaux, batailler sur chaque texte, chaque mot, chaque virgule. J’avais heureusement quelques armes forgées en écrivant ma thèse. Par exemple, si on me demandait, trop systématiquement à mon goût, de simplifier mon vocabulaire à l’usage des 6-9 ans, je répliquais que, d’après les linguistes, pour qu’un texte soit compréhensible il doit contenir 80 % de mots connus. Il me restait donc 20 % de ces mots un peu plus rares ou précis qu’un enfant ne rencontrera jamais ailleurs qu’à l’écrit. Avec une bonne illustration, on pouvait même m’autoriser le mot caravansérail. Il est si joli ! J’ai gagné des batailles et j’en ai perdu. Mon plaidoyer pour le passé simple, que j’appelais « la baguette magique du français », n’a pas toujours été entendu…

Des premières lectures au roman ado en passant par le roman pré-ado, vous écrivez pour chaque enfant en faisant mouche à chaque fois par ce ton à la fois tendre mais toujours vivifiant. Comment procédez-vous ? Quelle place l’humour occupe-t-il dans vos livres, dans votre vie ?

Il y a quelques années, quand j’ai voulu mettre de l’ordre dans les archives familiales pour écrire à destination des adultes En nous beaucoup d’hommes respirent (édition de l’Iconoclaste), je suis tombée sur un cahier d’écolier qui portait sur la page d’accueil cette date : 1914, puis ce titre : « Mémoire de mon unique amour ». Il s’agissait du récit fait par ma grand-mère de son coup de foudre en pleine rue pour celui qui serait son mari. Le récit commence ainsi : « À l’époque, j’avais 18 ans et demi. D’une nature très aimante et sensible, d’un caractère gai et moqueur, malgré cela sans méchanceté ». Tiens, tiens, ai-je pensé, j’ai de qui tenir. C’est ma nature, semblable à celle de cette jeune fille, qui s’exprime quand j’écris. L’humour, la tendresse et la gaieté priment, en dépit des épreuves que m’imposent la vie ou les intrigues de mes romans.

Narration à la première personne ou à la troisième, avez-vous une préférence ?

Narration à la première personne ou à la troisième, avez-vous une préférence ?

À mes débuts, comme je ne me sentais pas d’un genre féminin particulièrement affirmé – c’est un euphémisme – je me suis coulé(e) presque avec soulagement dans le « je » masculin d’Émilien, mon premier héros adolescent. Mais je l’ai placé dans un contre-emploi, puisqu’il s’interroge dès le départ : « Est-ce qu’UN baby-sitter, ça existe ? » Comme moi, je me suis d’abord demandé : est-ce qu’être UNE écrivain, c’est possible ? Évidemment, je me suis aperçue que le roman au « je » a ses limites et, que ce soit dans Oh, boy !, Simple, Maïté coiffure, etc., je suis devenue une narratrice omnisciente ou, pour être plus exacte, je cherche à voir mon récit à travers le regard de chacun de mes personnages. Puis quand, à la quarantaine, j’ai eu une fille après deux garçons, j’ai eu envie de lui créer une petite héroïne délurée, l’Espionne, dans une série pour les plus jeunes publiée par Bayard. J’ai assumé alors un « je » féminin, de même que dans Miss Charity je raconte à la première personne le parcours d’une petite fille de la bonne société victorienne qui devient une autrice-illustratrice. Je voulais rendre hommage à toutes celles qui m’ont ouvert la route, de la comtesse de Ségur à George Sand en passant par Jane Austen ou Beatrix Potter, et le mieux pour y parvenir, c’était d’incarner l’une d’elles.

Vous vous amusez particulièrement avec les noms propres souvent référencés (comme celui de Nils Hazard). En est-il de même avec les personnages ? Sont-ils inspirés de personnes que vous avez rencontrées ? Comment leur faites-vous emprunter leur vie de papier ?

J’avoue parfois que la petite Espionne, c’est moi. Bien sûr que je vous observe, que je vous laisse parler sans rien dire, que je prends des notes mentalement. Mais il y a peu de chance que vous vous reconnaissiez dans un de mes romans parce que je brouille les pistes, je mixte avec des références littéraires ou cinématographiques, et puis, purement et simplement, j’invente. Mon bonheur, c’est d’être soudain surprise par un personnage. Ah tiens, il pense ça, il parle comme ça ? Je me compare alors à Gepetto qui croyait tirer les ficelles d’une marionnette jusqu’au moment où Pinocchio s’en va tout seul.

Comment expliquez-vous cette fidélité à certains personnages (dont nous nous réjouissons !) au point de leur consacrer une série de romans (Emilien, Nils Hazard, Sauveur, Angie…) ?

Comment expliquez-vous cette fidélité à certains personnages (dont nous nous réjouissons !) au point de leur consacrer une série de romans (Emilien, Nils Hazard, Sauveur, Angie…) ?

Je les aime, mes personnages ! Et mes lecteurs, mes lectrices les adoptent. C’est au point que j’avais prévu de faire mourir dans la saison 4 de Sauveur & Fils le vieux Jovo, un ancien de la Légion étrangère, ex braqueur, ex taulard, pas le type trop recommandable, mais qui s’est incrusté dans la famille du psychologue. Or une jeune lectrice m’a confié avant que j’écrive cet épisode :

- Tu sais qui est mon personnage préféré ? C’est Jovo.

Du coup, il lui doit la vie sauve.

Omniprésente dans la littérature pour la jeunesse, la famille l’est aussi dans votre œuvre. Fonctionne-t-elle dans vos livres comme un miroir de la société contemporaine et par conséquent comme une vraie critique sociale?

Je plaisante parfois en disant que les deux grands oppresseurs de l’enfance sont les parents et l’Éducation nationale. Parler d’oppression même avec le sourire, c’est esquisser une critique sociale, n’est-ce pas ? Ou du moins, c’est autoriser les enfants à avoir un point de vue critique. En 1987, quand j’ai écrit mon premier roman pour ados, Baby-sitter blues, j’habitais à Paris, où de très nombreux jeunes autour de moi vivaient dans des familles monoparentales. C’est la raison pour laquelle mon premier héros, Émilien, 14 ans, vit seul avec sa mère en banlieue parisienne, ce qui m’offrait tout un tas de rebondissements possibles au cours des six épisodes qui ont suivi. On passe de la famille monoparentale à la famille recomposée et le compagnon de la mère d’Émilien n’est pas le père de sa demi-sœur. J’avais choisi en exergue d’un des épisodes la phrase de Marcel Pagnol : « Le père, c’est celui qui aime. » Après avoir mis en scène tous les états possibles de décomposition et recomposition familiale sans oublier la famille « tradi » en crise comme dans Papa et maman sont dans un bateau, je me rallierais volontiers à la définition de la famille que m’a donnée un petit écolier de huit ans : « La famille, c’est des gens qui vous écoutent. »

Il y a beaucoup de portraits d’enseignants dans vos romans (en particulier dans Vive la République !). Quel regard portez-vous sur cette profession et les hommes et les femmes qui choisissent de l’exercer ?

Il y a beaucoup de portraits d’enseignants dans vos romans (en particulier dans Vive la République !). Quel regard portez-vous sur cette profession et les hommes et les femmes qui choisissent de l’exercer ?

Mon regard est à la fois critique et empathique. À y réfléchir, j’ai beaucoup de personnages d’enseignants positifs et quand j’en critique certains, c’est parce que je pense qu’ils mettent les enfants en danger alors qu’ils devraient les protéger d’un système sélectif et inéquitable. La maîtresse donne trop de devoirs (chez Albin Michel) illustre cette critique. Mais Vive la République ! (publié chez Pocket) est à rebours ma déclaration d’amour à l’école républicaine, celle qui permet à toutes les classes sociales de se mêler dans les cours de récré. Dans ma série Sauveur & Fils, l’institutrice, madame Dumayet, qui est en fin de carrière, ne comprend plus trop la jeune génération, mais elle trouve encore la force d’innover en pédagogie avec des résultats plus ou moins comiques. Je dois dire que mon regard sur le corps enseignant a été profondément renouvelé quand j’ai rencontré à Orléans une maîtresse de Cours préparatoire exceptionnelle, Christine Thiéblemont. Le CP, c’est la classe charnière, c’est l’année où on apprend à lire. Ou pas, et ce « ou pas » est terrible. J’ai travaillé avec elle et une conseillère pédagogique, Patricia Bucheton-Langlois, pendant cinq années pour aboutir à une méthode d’apprentissage de la lecture, que nous avons baptisée Bulle et qui a été publiée en 2008 chez Bordas. Je suis très fière de ce que nous avons fait ensemble. Donc oui, j’aime les enseignants, je suis surtout solidaire d’eux, et dans la septième saison de Sauveur & Fils, je mets en scène une jeune enseignante, cette fois au bord du burn out, qui se pose de graves questions sur sa mission et qui a toute ma sympathie.

Vous êtes une fine observatrice de la vie en famille, de la vie à l’école… jusqu’à la vie de quartier avec cette merveilleuse série des Sauveur & fils qui s’articule autour du cabinet d’un psychologue ! Patiemment, vous dénouez les fils de chacun et vous tissez du lien. La manière dont vous retranscrivez les séances est subtile : vous laissez toujours une place importante au silence et la séance se termine souvent sur une phrase qui semble suspendue, comme flottant dans l’air. Une phrase a priori anodine mais qui, si on y réfléchit, en dit beaucoup. C’est au lecteur de faire le chemin. C’est une série très particulière dans le paysage éditorial jeunesse. Quels sont les retours que vous avez eus ?

Vous êtes une fine observatrice de la vie en famille, de la vie à l’école… jusqu’à la vie de quartier avec cette merveilleuse série des Sauveur & fils qui s’articule autour du cabinet d’un psychologue ! Patiemment, vous dénouez les fils de chacun et vous tissez du lien. La manière dont vous retranscrivez les séances est subtile : vous laissez toujours une place importante au silence et la séance se termine souvent sur une phrase qui semble suspendue, comme flottant dans l’air. Une phrase a priori anodine mais qui, si on y réfléchit, en dit beaucoup. C’est au lecteur de faire le chemin. C’est une série très particulière dans le paysage éditorial jeunesse. Quels sont les retours que vous avez eus ?

Avec Sauveur & Fils, je suis parvenue à faire ce que je cherche depuis longtemps : une littérature tous publics. Je connais une famille où, quand une saison sort, la mère achète cinq exemplaires pour qu’il n’y ait pas de disputes à la maison (elle a trois enfants déjà grands). Ou cette lectrice qui me dit que sa fille lui a fait lire Sauveur et que la grand-mère s’y est mise, elle aussi. Et cette autre dame qui en a fait la lecture au téléphone pendant le confinement à une vieille amie non-voyante. Quand je vais dans les salons du livre, je constate que cette série, on se la conseille entre ados, on l’échange entre frères et sœurs. Tantôt, c’est la documentaliste du collège qui l’a prêtée à une jeune élève et tantôt c’est la collégienne qui l’a fait découvrir à sa documentaliste… Mais de façon plus bouleversante encore, on me dit ou on m’écrit que Sauveur aide à vivre, encourage à se tourner vers une thérapie, donne les mots, donne des clés, apprend à rire de soi. Fait du bien, tout simplement. Et on me demande si, par hasard, Sauveur n’existerait pas pour de vrai ?

Parlez-nous de votre goût pour le polar, un genre que vous n’avez cessé de mettre à l’honneur. Êtes-vous amatrice du genre dans vos lectures personnelles ?

Je lis et surtout je relis beaucoup de romans policiers et, comme j’ai une très mauvaise mémoire, j’oublie à chaque fois qui est l’assassin. J’en ai lu très tôt, Tintin et Arsène Lupin ont été mes premiers héros, puis j’ai découvert Simenon, Agatha Christie, Mary Higgins Clark, à qui le personnage de Cornelia Finch dans À l’hôtel du Pourquoi-Pas ? rend hommage sous la forme d’un pastiche. L’intrigue policière est la reine des intrigues, celle qui vous fait faire un bond de géant dans l’apprentissage de l’écriture de fiction. Le duo Boileau-Narcejac parlait du roman policier comme d’une « machine à lire ». Le secret, le suspense, la frayeur sont de merveilleux ingrédients pour capter l’attention très volatile d’un jeune public.

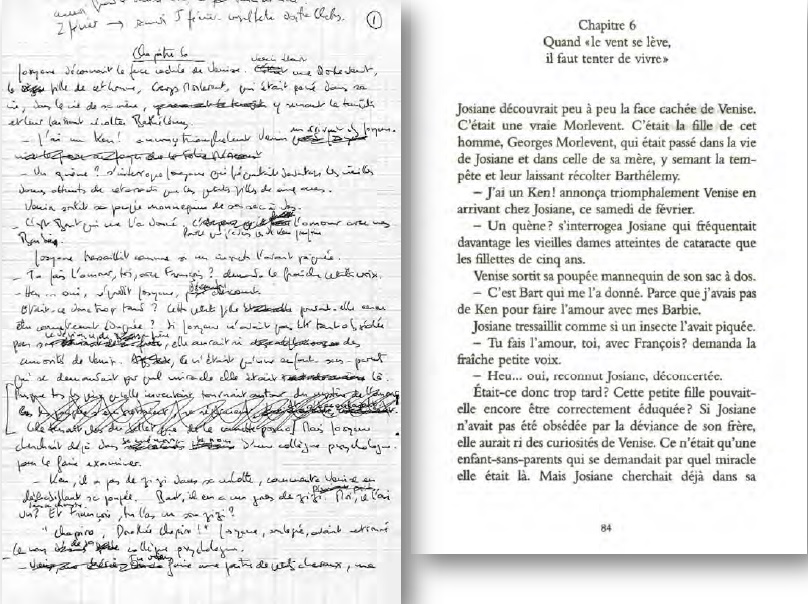

Entre votre premier roman Mystère (chez Gallimard) et le troisième tome des aventures d’Angie dans À l’hôtel du Pourquoi-Pas paru à l’école des loisirs en mars dernier (et écrit en collaboration avec votre frère Lorris), sentez-vous une évolution ? Écrivez-vous différemment ?

Mystère faisait 12 feuillets de 1500 signes. À l’hôtel du Pourquoi-Pas est un roman de 400 pages. Il faut croire que j’ai plus de souffle… mais aussi que mon public a grandi. Et je lui fais de plus en plus confiance. Comment dire cela ? J’y vais « carrément », intrigues sophistiquées, personnages nombreux, thématiques sans tabous, émotions qui vont jusqu’au bout. Je sais qu’on peut tout oser à condition de rester lisible, et c’est pourquoi je travaille et retravaille inlassablement mon écriture.

Tout comme le déclarait Emilien dans le premier tome de ses aventures, avez-vous encore 300000 histoires en réserve ?! Sur quoi travaillez-vous ?

Après avoir écrit trois polars en dix-huit mois avec mon frère dans l’urgence du temps présent, celle de la pandémie et celle de sa maladie neurodégénérative, j’ai repris la série Sauveur et fils saison 7 avec ma fille. Peut-être l’intensité de cette expérience d’écriture à deux et l’immensité de mon chagrin me faisaient-elles redouter la solitude devant mon écran ? C’est un autre challenge d’écriture puisqu’avec Lorris j’avais affaire à un auteur chevronné, alors que ma fille débute, même si, à 28 ans, elle a déjà beaucoup écrit, travaux universitaires, fanfictions, chansons. Ce que je constate, c’est ce que je contestais il y a quelques années : écrire un roman, ça peut s’enseigner. Il y a des techniques d’écriture narrative. Je me les suis apprises en décortiquant les romans des autres, d’abord en faculté, puis toute seule en faisant des fiches ! Mais j’ai aussi appris en étudiant les scénarios de films, la construction de bandes dessinées, le rythme de la publicité, la musicalité de la poésie, les dialogues du théâtre et jusqu’au jeu des comédiens, notamment dans les stand up. Tout ce qui raconte est un enseignement pour qui veut raconter à son tour. Je transmets ce savoir et cette expérience à ma fille tout en la laissant écrire et en la faisant réécrire, puisque la réécriture est in fine le secret de l’écriture. Mais l’apport n’est pas à sens unique. Constance m’enrichit de son expertise de jeune adulte et elle que j’appelais Finette quand elle était enfant, elle me fait la démonstration qu’elle a l’oreille fine quand il s’agit d’écouter ses contemporain.es. Entendre le son juste, presque comme en musique, c’est un talent qu’on a ou qu’on n’a pas. Cela fera-t-il d’elle une autrice, le souhaite-t-elle ? Comme le penserait Sauveur, les réponses ne m’appartiennent pas.